Architecture & transformation

réseau scientifique et pédagogique

Le réseau "Architecture & transformation" part du constat qu’un nouveau principe émerge dans tous les domaines, lequel demande moins aux arts, aux sciences et aux techniques de produire - fût-ce de manière « écoresponsable » -, que d’utiliser correctement ce qui est produit. Le réseau entend ainsi contribuer à cette réflexion du point de vue de l’architecture et de son apprentissage par le développement de nouvelles connaissances, concepts, méthodes et pratiques – soit, plus globalement, d’une culture de la transformation. Dans le cadre d’un enjeu général de redirection écologique et d’équité sociale, le réseau entend contribuer à l’infléchissement des politiques publiques et des stratégies nationales pour l’architecture, en vue d’un renouvellement des concepts, des méthodes et des modes d’action dont dépend le système de production de l’architecture, de la ville et des territoires. Attentif à articuler les trois dimensions de la pratique, de la recherche et de l’enseignement, il est pensé comme un lieu d’apprentissage collectif en temps d’incertitude.

Ce réseau a été initié par Luc Baboulet et Paul Landauer avec l’équipe pédagogique de la filière de master Transformation lors d’un séminaire international qui s’est tenu à l’ENSA Paris-Est en novembre et décembre 2023. Il vient d’être accrédité par le Ministère de la Culture pour une durée de trois ans à partir de 2025.

| Pour une pédagogie de la transformation |

| La puissance exponentielle de la civilisation industrielle depuis deux siècles nous a menés jusqu’au point où la plupart des processus qui maintenaient un équilibre relatif au sein du système Terre ont cessé de fonctionner. Si bien qu’un nouveau principe est en train d’émerger dans tous les domaines, qui demande aux arts, aux sciences et aux techniques de « réparer le monde1

» plutôt que d’en (éco)reconstruire un autre : comme le soulignait déjà le rapport Meadows en son temps 2

, il s’agit moins d’augmenter la production, désormais, que de se ressaisir de ce qui est déjà produit. Compte tenu de leur forte implication dans cet état de fait, la discipline et les métiers de l’architecture, de l’urbanisme et du paysage sont concernés au premier chef. Au-delà d’une simple adaptation à la doxa de la « transition », une telle perspective exige de leur part un profond aggiornamento : une remise en question des habitudes et des pratiques, ainsi que des notions qui les sous-tendent (parmi celles-ci : le patrimoine, l’auteur, l’œuvre, le projet, l’histoire, les relations de l’architecture et du temps…) ; un élargissement du canon de référence, puisque l’urgence écologique et l’inégale responsabilité des pays à cet égard exigent à la fois son décentrement (vision non européocentrée) et le ré-encastrement de l’architecture dans l’ensemble du monde physique et vivant (vision non anthropocentrée) dont l’histoire récente – l’industrie du bâtiment au premier chef – a profondément modifié le cours ; enfin, une évaluation critique des appareils institutionnels (administratifs, politiques, financiers, professionnels…) qui conditionnent la nature et le fonctionnement du modèle actuel – et cela afin d’agir, pour le faire évoluer, au niveau des institutions qui en assurent la transmission. Il nous semble en effet qu’une culture de la transformation ne se développera que si l’on parvient à forger les outils pédagogiques correspondants : telle est la vocation du réseau international ouvert rassemblant des initiatives européennes (masters) spécifiquement dédiées à la pédagogie de la transformation. Il a pour objectif d’être un lieu d’échange et d’élaboration active du changement, capable à sa modeste échelle de contribuer à l’évolution de ce puissant système d’activité qu’est l’architecture au sens large. Il s’efforce de développer la prise de conscience critique des enjeux actuels, l’élaboration progressive de réflexions et de pratiques alternatives et le développement d’outils concrets (théoriques, méthodologiques, techniques et culturels) propres à favoriser l’émergence et la formation d’une nouvelle génération d’ingénieux transformateurs. |

| Axes scientifiques |

| Le réseau Architecture et Transformation réunit deux axes scientifiques qui visent à la diffusion d’une approche transformatrice dans le monde de l’architecture, tant au sein des écoles et de la recherche qu’auprès de la profession et des publics. Ils s’organisent à partir du triptyque Enseignement / Recherche / Pratique. – Le premier axe scientifique consiste à étudier et préciser les formes pédagogiques liées à la question de la transformation (méthodes d’enseignement du projet, implications en termes d’histoire et de théorie de l’architecture), et cela afin de favoriser et consolider l’acquisition d’une culture de la transformation. – Le deuxième axe scientifique propose d’approfondir la question de la recherche doctorale en architecture, en postulant que la « transformation », en tant que paradigme et en tant qu’acte, est un vecteur de structuration de la recherche en architecture. |

| Séminaires |

| Les rencontres du réseau sont conçues comme des séances de travail réunissant les membres de "Architecture & transformation", des invités choisis pour leur capacité à éclairer tel aspect (pratique, théorique, historique) du thème considéré, en insistant sur ses implications en termes de pédagogie. Elles se déroulent comme suit : 1– Une introduction générale par les organisateurs des journées ; 2– Trois sessions d’une demi-journée consacrées à trois thématiques réuniront des interventions de natures diverses : approches pratiques, réflexions historico-théoriques, propositions pédagogiques 3– Une conférence plénière (keynote) ; 4– Une demi-journée de travail collectif, durant laquelle les participants de chaque session se réuniront sous la conduite d’un couple d’animateurs chargés de préparer, de thématiser et de cadrer les discussions. Un ingénieur de recherche attaché au projet, se chargera ensuite de synthétiser l’ensemble des résultats, afin de préparer la rédaction d’un ouvrage collectif à paraître en 2027. |

| Thèmes |

| Après une première rencontre en décembre 2023 (ENSA Paris-Est) qui a permis une prise de contact et une présentation, par chacun des masters invités, de son approche particulière de la transformation (ses postulats pratiques et théoriques, ses thèmes, ses objets, ses méthodes d’enseignement), nous proposons d’organiser les deux rencontres à venir autour des notions de ressources et d’échelles, notions certes anciennes et centrales pour l’architecture et son histoire, mais dont la nécessité d’une redirection écologique imposent de réinterroger le sens et l’usage : – dans une perspective transformatrice, en effet, le monde n’est plus un gisement de ressources indéfiniment exploitables. C’est l’ensemble de notre patrimoine, entendu dans son sens étymologique : tout ce dont il nous faut assumer l’héritage pour le meilleur et pour le pire, afin de le projeter dans un futur dont il nous faut assumer la responsabilité. – quant aux échelles, on mesure aujourd’hui les conséquences de leur illimitation qui, comme Ivan Illich l’avait bien vu, conduit toute « activité outillée » à franchir des seuils critiques souvent irréversibles 3 . Il nous revient donc de repérer précisément ces seuils dans les différents secteurs de cette « activité outillée » qu’est l’architecture. Certes difficilement dissociables en pratique – la réflexion sur l’une entraînera fréquemment l’évocation de l’autre – ces deux notions nous semblent néanmoins susceptibles d’être interrogées séparément : la première réunion, qui aura lieu à l’ENSAP de Lille les 25 et 26 mars 2025, portera sur la notion de ressources ; la seconde aura lieu à l’ENSA de Paris-Belleville au printemps 2026, et portera sur la notion d’échelles. |

| Organisation du réseau |

| comité de pilotage | ||

| Luc baboulet | maître de conférences | Ensa Paris-Est |

| Françoise Fromonot | professeure | Ensa Paris-Belleville |

| Aurélie Husson | maîtresse de conférences | Ensa Nancy |

| François-Frédéric Müller | maître de conférences | Ensa Strasbourg |

| Paul Landauer | professeur | Ensa Paris-Est |

| Jérôme Villemard | maître de conférences | Ensa Strasbourg |

| Mathieu Delorme | directeur | Ensa Paris-Est |

| Christine Leconte | directrice | Ensa Paris-Belleville |

| Philippe Cieren | directeur | Ensa Strasbourg |

| Gaëlle Perraudin | Ensa Nancy | |

| Amina Sellali | Cheffe du bureau Enseignement Recherche |

Ministère de la Culture |

| Valérie Wathier | Chargée de mission bureau Enseignement Recherche |

Ministère de la Culture |

| conseil scientifique | ||

| Pierre Caye | Philosophe, Président | Centre Jean Pépin |

| Luc baboulet | maître de conférences | Ensa Paris-Est |

| Mathieu Berteloot, architecte | maître de conférence | Ensap Lille |

| Boris Buzek | Manager du Programme National de Recherche 81 « Culture du bâti. Pour une transition écologique et sociale de l’environnement construit » | Zurich Suisse |

| Isabel Concheiro | Responsable Joint Master of Architecture, Professeure associée | HES Haute école d’ingénierie et d’architecture de Fribourg, Suisse |

| Franck Boutté, ingénieur | Grand Prix de l’Urbanisme 2022 | |

| Charlie Gullström | PhD, Architecte, Adjunct professor in Cicular Economy for Architecture and Planning | Chambers University of Technology, Suède |

| Aurélie Husson | Architecte maîtresse de conférence | Ensa Nancy |

| Paul Landauer | architecte, professeur | Ensa Paris-Est |

| Alexandre Monnin | philosophe, écrivain, professeur | ESC Clermont School of Business |

| François-Frédéric Muller | architecte, maître de conférence | Ensa Strasbourg |

| Salima Naji | architecte | Maroc |

| Soline Nivet | architecte, professeur | Ensa Malaquais |

| Véronique Patteeuw | architecte, maîtresse de conférence | Ensap Lille |

| Alexandra Pignol | Philosophe, maîtresse de conférences | Ensa Strasbourg |

| Bie Plevoets | assistant professor | Universiteit Hasselt, Belgique – réseau "As Found, Adaptive reuse" |

| Bernard Quirot | architecte, BQ+A | Pesmes |

| Patrick Rubin | architecte | Canal Architecture, Paris |

| André Tavares | chercheur | Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, Portugal |

| Jérôme Villemard | maître de conférences | Ensa Strasbourg |

| Jean-Marc Weill | architecte, ingénieur, professeur | Ensa Paris-Est |

| Julie Wilhelm | architecte | Vice-présidente de la maison européenne de l’architecture de Strasbourg |

| Faire réseau Séminaire international n°01 – Culture et pédagogie de la transformation – 30 novembre & 01 décembre 2023 |

| L’impératif de réparation-transformation du cadre bâti guide désormais le travail de multiples instances pédagogiques au sein du monde de l’architecture. Le master « Transformation » de l’École d’architecture de la ville & des territoires Paris-Est, dirigé par Paul Landauer, souhaite partager une réflexion pédagogique avec d’autres écoles d’architecture européennes travaillant sur ce thème. Le séminaire international porte à la fois sur la signification que chacun des programmes de master confère à ce thème (quel rapport au patrimoine, à la construction, au territoire et ses ressources…) et les modalités concrètes qu’il développe pour l’enseigner : type d’approche (historico-théorique, technique…), méthodes d’acquisition des connaissances, stratégies d’enseignement du projet, modes de représentation, etc. Le séminaire international sur la pédagogie de la transformation se déroule à l’École et s’organise autour de 4 sessions thématiques d’une demi-journée. avec la participation de Martin Boesch (USI, Accademia di Architettura di Mendrisio), Christoph Grafe & Goerg Giebeler (Bergische Universität Wuppertal), Béatrice Jullien, Françoise Fromonot (ENSA Paris-Belleville), Véronique Patteeuw, Mathieu Berteloot (ENSAP Lille), Jean Dominique Prieur, Laurie Gangarossa (ENSA Clermont-Ferrand), Bernard Quirot (séminaire d’architecture de Pesmes), Reto Wasser (ETH Zürich), Like Bijlsma, Eireen Schreurs (TU Delft), Luc Baboulet, Julien Boidot, Paul Bouet, Justine Caussanel, Mathieu Delorme, Anne Klepal, Paul Landauer, Frédérique Mocquet (Ensa de Paris-Est) consulter la page du séminaire → visionner les sessions 01 & 02 → visionner les sessions 03 & 04 → |

| Actualités du réseau Séminaire international n°02 – Ressources – 25 & 26 mars 2025 à l'Ensap Lille |

| Dès lors que la première ressource de l’architecture comprise comme transformation est le patrimoine lui-même (au sens défini plus haut), l’architecture se doit d’opérer un recentrement sur les ressources à disposition, tant celles dont on hérite que celles qu’on mobilise pour leur transformation. Nous nous interrogerons donc durant ces journées d’étude sur trois thèmes liés aux ressources : leur nature et leur mise en œuvre (1. Ressources et techniques) ; leur durabilité (2. Longue durée) ; leur usage (3. Suffisance). consulter la page du séminaire → Programmation Intervenants programme session 01 – Ressources et techniques programme session 02 – Longue durée programme session 03 – Suffisance |

Direction scientifique du réseau

Luc Baboulet

Paul Landauer

Laboratoires porteurs

Observatoire Condition Suburbaine (OCS/AUSser), Ensa Paris-Est

LACTH - Ensap Lille

Ipraus - Ensa Paris-Belleville

↓

Actualités du réseau

25 & 26 mars 2025

Séminaire n°02

Ressources

à lire :

informations

programmation

Intervenants

01 Ressources et techniques

02 Longue durée

03 Suffisance

Partenaires du réseau

Bergische Universität Wuppertal

École de la nature et du paysage de Blois / INSA Centre Val de Loire

Ensa Clermont-Ferrand

Ensa Paris-Belleville

Ensa Paris-Est

Ensa Lille

ETH Zurich

TU Delft

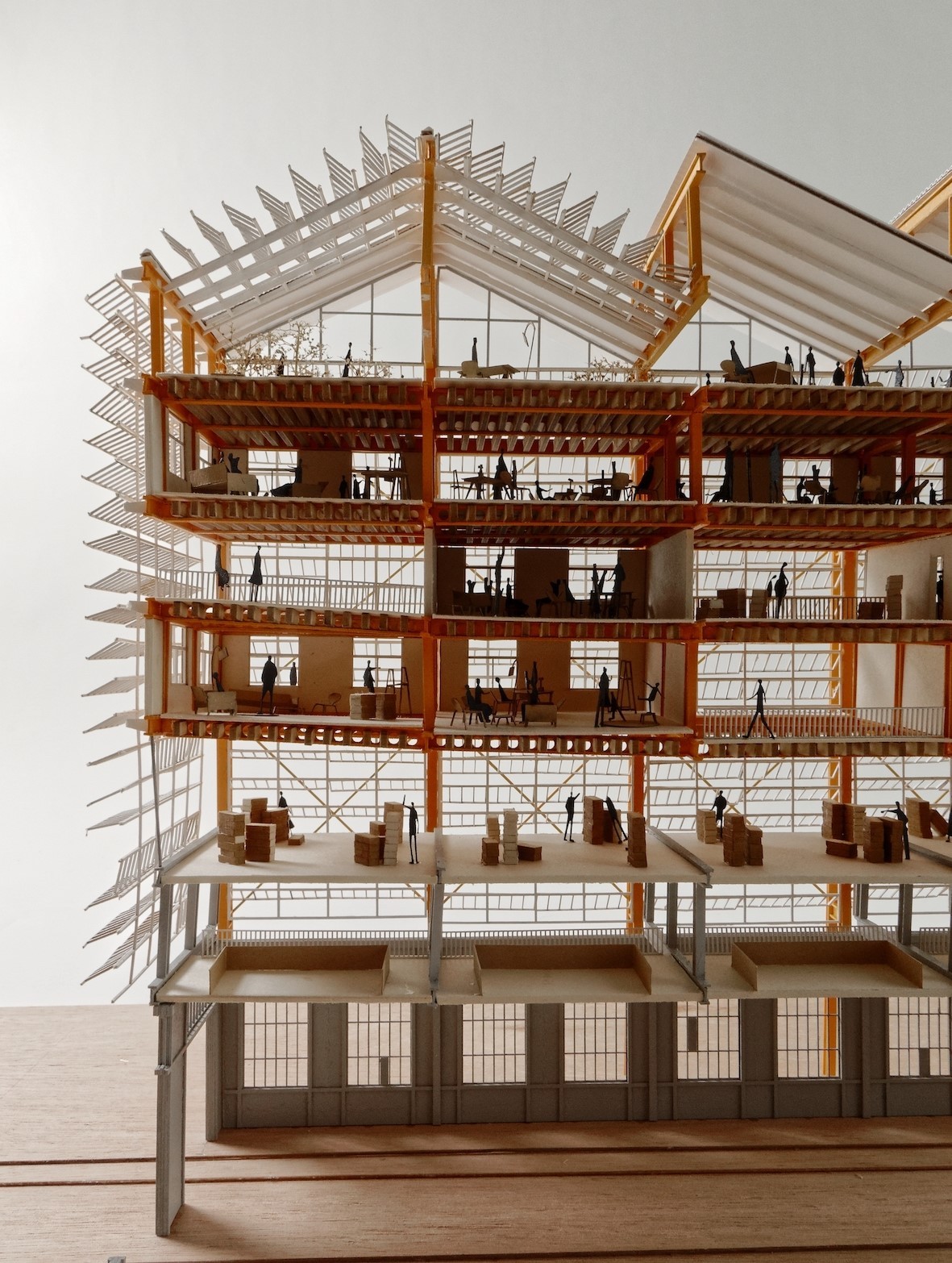

Illustration →

Luc Baboulet & Paul Landauer, Repair takes time, 2023

- Tel est le titre d’un intéressant ouvrage qui met en évidence cette évolution dans le champ de la littérature. Voir Alexandre Gefen, Réparer le monde, Paris, José Corti, 2017. ↩

- Dennis Meadows, Donnella Meadows, Jorgen Randers, Les limites à la croissance (dans un monde fini), Éd. Rue de l’échiquier, Paris, réédition 2022 (1972) ↩

- « Lorsqu’une activité outillée dépasse un certain seuil défini par l’échelle ad hoc, elle se retourne d’abord contre sa fin, puis menace de destruction le corps social tout entier. Ivan Illich, "La convivialité", in Œuvres complètes T.1, p. 454. ↩